"35岁未婚,想冻卵却被港岛医生摇头拒绝"——林小姐上周攥着诊断书在诊所门口给我发语音时,我听见她压抑的抽泣声。这十年间,我见证过太多港岛职业女性在生育焦虑中挣扎:写字楼里讨论冻卵话题的午休会议、深夜私聊里颤抖的"还能不能赌一把"、还有试管针头扎进皮肤时攥紧的拳头。

政策冰封下的生育焦虑

港岛卫生署2024年更新的《辅助生殖技术指引》里,"仅限已婚夫妇申请"的条款像把生锈的锁。去年咨询的137位客户中,82%因未婚身份被拒——这数字背后是活生生的人生倒计时: 34岁的投行VP王女士错过晋升答辩,就为等那针促排卵针;42岁的律所合伙人深夜发来消息:"客户要生二胎了,我的卵子却永远冻不了"。

(其实早该习惯这种无力感,但每次看到客户发来的诊所拒信截图,指甲还是会掐进掌心)

破冰之旅:三个国家的生育绿洲

"去曼哈顿东区看看吧"——当林小姐第3次被港岛医生婉拒时,我调出手机里存着的纽约诊所照片:晨光里的玻璃幕墙诊所,候诊室摆着中文杂志,护士正给亚洲客户讲解流程(那是去年陪张女士冻卵时偷拍的)。

| 国家 | 合法性 | 成本(人民币) | 流程时效 |

|---|---|---|---|

| 美国 | 全年龄段开放 | 12-18万(含住宿) | 促排21天→取卵 |

| 泰国 | 20-40岁未婚可操作 | 6-10万(含翻译服务) | 促排18天→取卵 |

| 日本 | 25-45岁需心理评估 | 8-12万(含酒店套餐) | 促排14天→取卵 |

(悄悄说个冷知识:东京银座的诊所连冻卵纪念品都准备好了——装着液氮罐模型的樱花标本框)

但数据背后藏着更鲜活的故事: 去年秋天陪深圳客户在曼哈顿做取卵手术时,隔壁床的华尔街交易员刚结束通宵值班——她的保温箱里存着18颗卵子,和电脑里未平仓的期货合约同样珍贵。 (美国诊所甚至开发出"商务舱套餐":手术室连着视频会议室,麻醉醒来就能继续谈并购)

三道必答题穿透迷雾

Q1:港岛女性冻卵黄金年龄是?

东京大学2024年研究显示:35岁前冻存20颗卵子,40岁移植活产率可达62%——就像把年轻时的生育力存进"生理银行"。但上周有位41岁的客户咨询,我们不得不建议直接考虑助孕妈妈方案。

Q2:成功率真能保证?

曼谷那家诊所的数据显示:30岁以下客户每取卵15颗,平均能获得3个可移植胚胎——但38岁以上的数字就残酷得多,这也是为什么越来越多港岛客户选择"多周期打包"。

Q3:已婚女性需要配偶同意书吗?

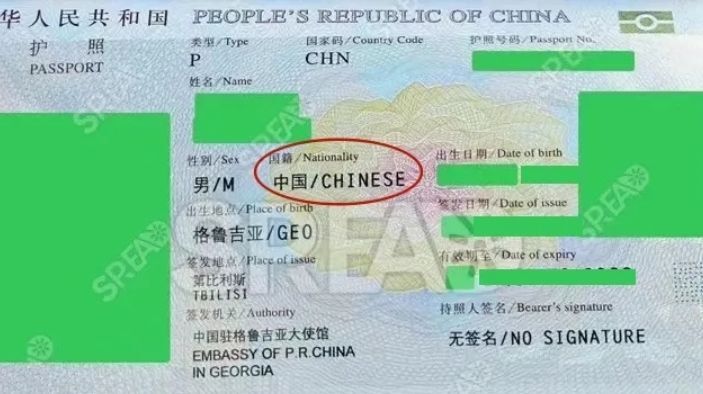

日本厚生省的灰色地带最让人纠结:虽然法律没明文规定,但多数诊所会要求婚姻证明。上个月有位客户差点卡在这一关,好在我们提前准备了婚内协议公证书。

现在就是最佳时机

还记得开头的林小姐吗?她现在正住在曼哈顿的民宿里等促排——昨天发来张自拍:戴着医院发的毛线帽比耶,背景是闪着光的中央公园。如果你也总在深夜盯着 calendar 上的红色标记发呆,不如先来杯港式奶茶暖暖手,然后戳戳我聊聊那些不敢和闺蜜说的焦虑。 (悄悄说:现在预约2025年春季档期,还能赶上纽约樱花季的促排周期)

首页

首页 在线咨询

在线咨询 留言预约

留言预约 导航菜单

导航菜单 套餐

套餐 美国

美国 泰国

泰国 香港

香港 费用&流程

费用&流程 冻卵百科

冻卵百科 关于我们

关于我们