▶ 共鸣困境:时间不等人,卵子更不等人

姐妹们,咱说句掏心窝子的——去年我陪闺蜜去咨询冻卵,那场景我现在想起来都揪心。她攥着化验单的手一直抖,医生说了句“AMH值1.2,相当于40岁的卵巢”,她当时眼泪就砸在检查报告上了。才32岁啊!明明事业刚有起色,明明还没遇到对的人...现在每天睁眼就是倒计时,真的,那种被生物钟追着跑的滋味,太熬人了。

(切换语气)但你们知道更让人憋屈的是什么吗?是好不容易下定决心,却发现——国内冻卵价格像个盲盒,有人花8万搞定,有人20万打不住。这哪是冻卵啊,这分明是在冷冻咱的焦虑!

▶ 数字暴击:那些扎心的现实

啪—— 我把行业报告拍在桌上:国内30-35岁女性平均AMH值每年下降0.2ng/mL,知道意味着什么吗?就是你现在取卵可能能拿到15颗,拖两年可能只剩8颗!更吓人的是,35岁以上女性每个移植周期活产率直接从40%腰斩到20%,这数据残酷得让人想骂街。

上周还有个客户哭着给我打电话:“Lina姐,我三年前咨询才6万,现在翻倍都不止!”真的,现在进周基础价没8万根本下不来,要是遇到促排反应不好,换进口药?再加3万!取卵后发现精子质量不行要做二代?再甩2万!这些隐藏关卡啊,比游戏通关难多了...

▶ 干货指南:冻卵这场仗该怎么打

政策门清才能不踩坑

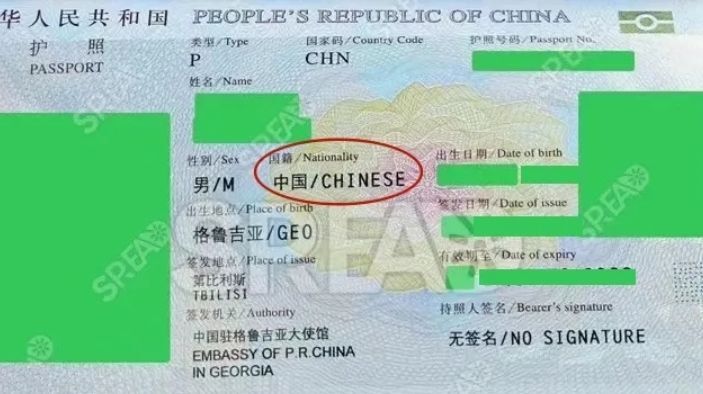

国内政策卡得死紧——必须三证齐全(身份证+结婚证+生育证明),单身?抱歉,门都进不去。但你们记着啊(敲黑板),很多私立机构能操作,只是后续使用必须结婚后夫妻双方共同到场。我客户琳琳当初就是咬牙飞国外冻的,去年结婚后想用,折腾半年才把卵子转运回国,光是跨境医疗协调就花了小十万。

(插入真实案例片段)

上个月见了个38岁姐姐,她2018年在上海冻了16颗卵子。今年复苏时我心都提到嗓子眼——最后存活12颗,养成3个囊胚。她握着热水杯的手一直发颤,直到听见“有2个通过PGT筛查”突然就哭了,那杯水晃得满桌都是...

费用拆解:每一分钱都得花在刀刃上

看这个明细表,咱们掰开了揉碎了说:

| 项目 | 公立医院参考价 | 私立机构参考价 | 隐藏雷点 |

|---|---|---|---|

| 前期检查 | 3-5k | 6-8k | 染色体检查很多医院要额外加价 |

| 促排卵药物(周期) | 1-2w | 2-4w | 进口药价格翻倍但副作用小 |

| 取卵手术+麻醉 | 1.5w | 3w | 全麻通常单收费 |

| 冷冻费(首年) | 6k | 1.2w | 第二年续费可能涨价 |

| 卵子保存(每年) | 2k | 4-6k | 有的机构要求一次性付5年 |

| 应急金(建议预留) | - | 2-3w | 突发取消周期或额外用药 |

技术选择不是越贵越好

现在主流就两种:慢速冷冻像文火慢炖,玻璃化冷冻像急速冰封。实话实说,后者存活率能到90%+,但价格要贵2000/管。我常劝客户:要是冻得少于10颗,真没必要省这个钱。去年有个姑娘选了便宜方案,结果复苏时损失过半,现在每次聊起都红眼圈...

▶ 三大灵魂拷问

Q:听说国内冻卵后续生育还要额外花钱?

A:哎呦这问到痛点了!冻卵只是存“种子”,真要用时——胚胎培养1万+移植2万+保胎药每月3千,整套下来没5万准备根本不够

Q:公立私立怎么选不后悔?

A:公立胜在靠谱便宜但要排队,私立服务好随时约但价格飘。教你个招:看机构有没有自己的胚胎实验室,这点直接决定存活率

Q:价格会越等越便宜吗?

(苦笑) 我经手案例里药价三年涨了40%,现在疫情后医疗设备进口税又涨...真心话:卵子等不起,钱包更等不起

▶ 费用全景图

| 阶段 | 基础配置 | 舒适配置 | 顶配 | 适合人群 |

|---|---|---|---|---|

| 公立标准版 | 8-10w | - | - | 预算紧且时间灵活 |

| 私立进阶版 | 12-15w | 18-20w | 25w+ | 要服务品质/特殊需求 |

| 海外协调方案 | - | 20-25w | 30w+(含旅居) | 单身/追求技术极限 |

| 后续使用准备 | 3-5w | 5-8w | 10w+(含助孕) | 根据自身情况预留 |

▶ 行动时刻

别光收藏吃灰啊!我给你们三个马上能做的:

- 现在就打本地三甲医院生殖科电话,问清楚最新冻卵政策录音存证

- 把网购的凑单钱转存到“生育基金”,每月强制存3000,一年就是颗保底卵

- 加微信:spreadhc 发“年龄+AMH值”,我帮你看同类案例的预算方案(每天限20人,别拖!)

记住啊姐妹们,卵子不会等你升职加薪,不会等你遇见真爱。它在最好的年纪,需要你最果断的保护。

首页

首页 在线咨询

在线咨询 留言预约

留言预约 导航菜单

导航菜单 套餐

套餐 美国

美国 泰国

泰国 香港

香港 费用&流程

费用&流程 冻卵百科

冻卵百科 关于我们

关于我们