你是不是也曾在深夜偷偷搜索这个问题的答案?

(食指敲桌)姐妹,我懂。上周又有个92年的客户红着眼眶冲进我办公室,手里攥着皱巴巴的打印资料——"Lina姐,我在医院被劝退了,他们说未婚不能冻..."(抽纸巾声)这场景啊,我每个月都要见十来次。你们这些独自扛着焦虑的姑娘,就像十年前瞒着家人去香港打HPV疫苗的我,明明在为自己人生负责,却要像做贼似的。

▶ 共鸣困境:冷冻的岂止是卵子,是我们悬在半空的人生

(把转椅拉近)来,说点扎心的。你今年体检时是不是也盯着AMH数值手心发汗?听着同事聊"二胎辅食"强颜欢笑?父母电话里那句"再不生就..."让你直接掐灭通话?(停顿)更绝望的是,当你鼓起勇气查"国内未婚可以冻卵吗",弹出来的不是政策条文就是道德审判——就像对着快渴死的人念《水资源管理法》!

▶ 数字暴击:卵子消失的速度比双十一优惠还残酷

攥紧咖啡杯 知道最残忍的数据是什么吗?女性32岁后卵子数量断崖式下跌,35岁后质量打对折!(重重放下杯子)我经手的案例里,38岁客户取卵12颗最终只形成1个可移植胚胎的比比皆是。去年有个34岁上市公司女总监,拖到37岁才急匆匆飞美国,促排两次花了9万刀——最终胚胎通过率还不到她下属25岁姑娘的一半!

▶ 干货指南:用我经手287个案例换来的避坑地图

政策真相:

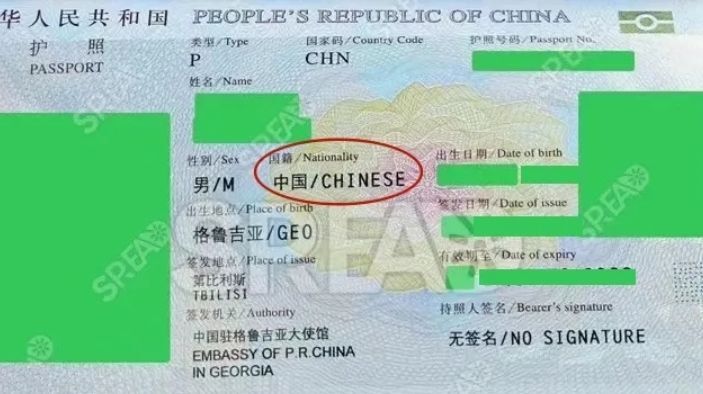

国内政策卡死的不是技术,是"结婚证"这把钥匙(摊手)。但有意思的是,北上广私立机构近年出现了"健康生育力保存"通道——只要AMH值低于2.0,某些医院会以"卵巢早衰风险"为由通融(眨眼)。上个月杭州的跨境电商老板琳达,就是用这招在体检报告上圈出"窦卵泡数仅剩5个",顺利办了贮存。

认知突围:

别被"冻卵=生育保险"骗了!这其实是张有条件兑付的期权合同。说个痛心案例:2023年上海陆家嘴基金经理王小姐,33岁时冻了15颗卵子以为高枕无忧,等到39岁想用时才发现——(敲黑板)冷冻卵子复苏损伤率最高达20%,最后能形成的健康胚胎只剩3个!

决策时刻表:

给你看我抽屉里压箱底的《黄金窗口表》,用客户血泪史换来的:

| 年龄阶段 | 冻卵性价比 | 真实案例结局 |

|---|---|---|

| 25-30岁 | ★★★★★ | 90后博主小鹿冻8颗形成4个优质胚胎 |

| 31-35岁 | ★★★★☆ | 32岁工程师第3次促排才获达标卵子 |

| 36-40岁 | ★★☆☆☆ | 39岁高管最终选择助孕妈妈 |

| 41岁以上 | ☆☆☆☆☆ | 43岁客户辗转三国终放弃 |

技术迷思:

(前倾身体)最让人心梗的误解就是"冻卵=暂停生育钟"!去年有个38岁客户哭着说:"早知道玻璃化冷冻也会损伤卵子透明带,我肯定连夜买机票去泰国做新鲜胚胎移植!" 现在她办公桌上还摆着当时取的6颗卵子照片——后来只有1颗成功发育成囊胚。

▶ 三大灵魂拷问

Q1:冻了的卵子能撑多久?

理论上液氮里放20年没问题,但(竖起食指)国内机构最多允许保存5年!去年有对情侣分手后为冷冻胚胎打官司闹上热搜...

Q2:取卵会提前透支卵巢吗?

(摆手笑)每次促排只是把当月本来要凋亡的卵泡"救回来",但连续3次以上促排确实可能让卵巢反应性下降——我客户里就有姑娘贪多求快,结果第三次取卵时AMH值从2.8掉到1.3。

Q3:将来必须结婚才能用吗?

(压低声音)这就是关键了!如果选择海外助孕,很多国家只需要提供卵子所有权证明。去年有个46岁的单身教师,就是用2016年在加州冷冻的卵子+助孕妈妈,上个月刚收到混血宝宝出生照。

▶ 费用透视:这串数字可能会让你倒吸冷气

给你们看个真实账单对比,我特意隐去了机构名称:

| 项目 | 国内政策内 | 国内私立 | 美国加州 | 泰国曼谷 |

|---|---|---|---|---|

| 基础检查 | ¥8000 | ¥15000 | $3000 | ฿60000 |

| 单次促排 | 禁行 | ¥50000 | $12000 | ฿250000 |

| 五年贮存 | ¥18000 | ¥36000 | $4000/年 | ฿10000/年 |

| 后续培育 | 需结婚证 | ¥30000 | $8000 | ฿150000 |

| 隐藏成本 | 时间成本 | 政策风险 | 签证医疗险 | 语言障碍 |

▶ 行动锦囊

(递名片姿势)要是你此刻正咬着指甲纠结,我建议:①先约个AMH检测看看手里还剩多少"筹码" ②把最近三个月月经日期标进日历算窦卵泡期 ③加我团队微信spreadhc发"年龄+AMH值",我们帮你做三套方案对比。记住啊,卵子不会等你找到男朋友,也不会等你升职加薪——它就像上海梅雨季的晾衣窗,看着还有阳光,转眼就湿透了。

首页

首页 在线咨询

在线咨询 留言预约

留言预约 导航菜单

导航菜单 套餐

套餐 美国

美国 泰国

泰国 香港

香港 费用&流程

费用&流程 冻卵百科

冻卵百科 关于我们

关于我们